Der Mini bekam ein neues Autoradio, weil der Lieblingssender der Mitbewohnerin auf UKW bald abgeschaltet wird. Also musste was mit DAB+ her. Da sie keinen CD-Spieler braucht, kann der also wegfallen. Ist ein Blaupunkt Nürnberg 200 DAB geworden (falls wer doch CD braucht - das entsprechende Schwestermodell heisst Essen 200 DAB). Das hat eine überschaubare Bedienung zu bieten und eine für Oldtimer nicht völlig deplatzierte Optik. Die Beleuchtung ist weiss - zwar kaltweiss, aber immer noch passender als rot oder blau 🤮

Ist - wie so vieles heutzutage - gelabelter Chinaplunder und die Verarbeitung ist eher meh.

Ich hab erstmal die billigste DAB+-Antenne gekauft, weil man in verschiedenen Foren sehr unterschiedliche Dinge über die Empfangsqualität liest. Dann hätte man ggf auf Alternativen ausweichen können. War aber nicht nötig. Funktioniert auch so.

Da ich für die Schweissarbeiten im Innenraum den Heizungskasten ausbauen musste, hab ich mal die rostigen Stellen ausgebessert (eh klar) und die Klappe (es gibt nur eine) mit Moosgummi beklebt, damit in der Stellung "Screen" zumindest etwas Luft auf der Scheibe landet und nicht gefühlt 80% an der Klappe vorbei gepustet werden.

Und es gab noch ein extra Gimmick. Das Bedienfeld ist original ein Blech mit einem Aufkleber drauf. Hat nur zwei Bedienelemente, was die Handhabung überschaubar macht. Dennoch wollte ich es beleuchtet haben. Dazu habe ich die Grundform aus Acryl ausgelasert - das eigentliche Bedienfeld aus milchig-transparentem Material, welches einseitig schwarz lackiert wurde (mal wieder hab ich keine Bilder gemacht) und der Rand besteht aus schwarzem Material.

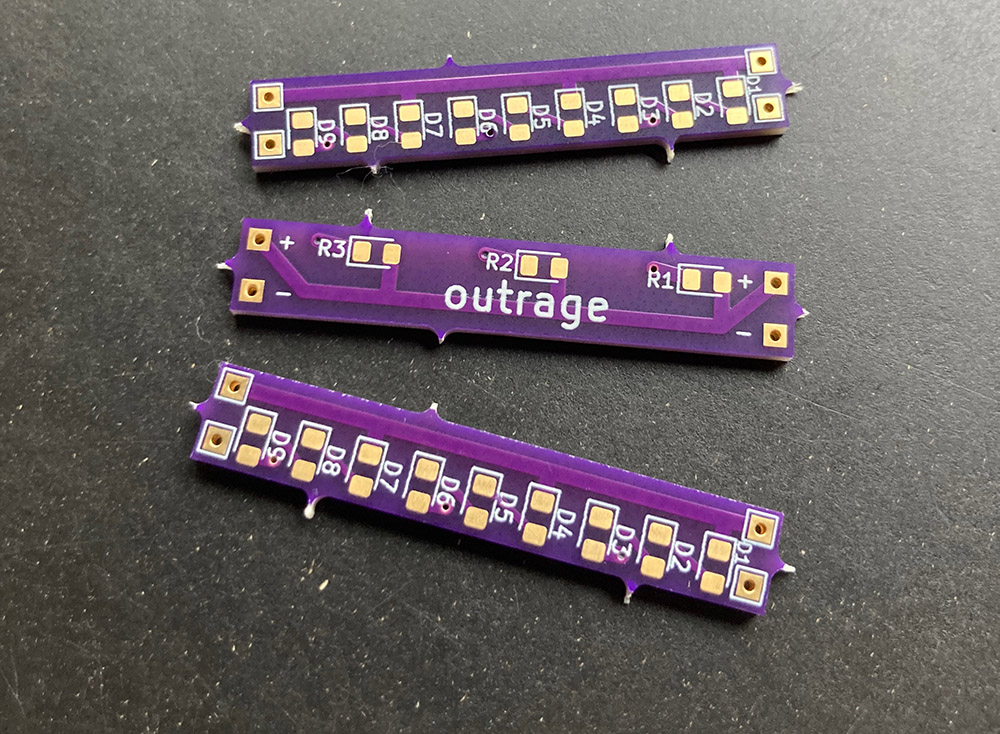

Dann habe ich mir eine Platine ausgedacht. Erst wollte ich sie über die ganze Breite machen. Aber da man bei Oshpark immer drei Platinen bekommt, habe ich sie gedrittelt.

Dann habe ich sie zusammen geklebt und die elektrischen Verbindungen verlötet.

Ich habe einfach mal über die gesamte Breite Platz für LEDs vorgesehen und dann nur an den Stellen bestückt, wo auf der Blende ein Wort steht (Mist schon wieder kein Bild von der LED-Seite. Ich muss mal drauf achten, mehr zu fotografieren).

Hier ist die Platine an Ort und Stelle, ich habe sie mit etwas Heisskleber befestigt:

und so siehts dann fertig aus, wenn alles wieder eingebaut ist:

Servicepost:

Ich markiere Position und Wert der Klebe-Auswucht-Gewichte am Rad. Da die ja ganz gern mal fliegen gehen, weiss ich, wieviel und wo ich ggf. nachkleben muss.

Hauptuntersuchung. Dieses Mal nicht auf Anhieb bestanden. Die Freigängigkeit der vorderen Bremsen und ein Traggelenk wurden beanstandet. Ich hab leider nur wenige brauchbare Bilder, weil die Händikamera kaputt war. Eins davon, als Reminder wie alles zusammen gehört:

Meinen Angstgegner, das untere Traggelenk, hab ich dieses mal selber besiegt:

Die mangelnde Freigängigkeit lag letzten Endes an den Bremssätteln - die Kolben waren so fest, dass sie sich nicht mit der Schraubzwinge zurück drücken liessen - deshalb habe ich neue geordert und in der Zwischenzeit auch etwas frischen Lack verteilt. Die Bremssattelhalter wurden zuvor gereinigt und sandgestrahlt und neue Führungshülsen gab es auch.

Hier noch ein Blick von der anderen Seite:

Resultat:

Werde ich wohl nie umsetzen. Zu viele kleine Nicklichkeiten. Das fängt schon mit den Frankenstein-Schweissnähten am Fensterrahmen an und hört bei den ganzen Kleinteilen, die ich besorgen müsste, noch lange nicht auf.

Nächste Seite